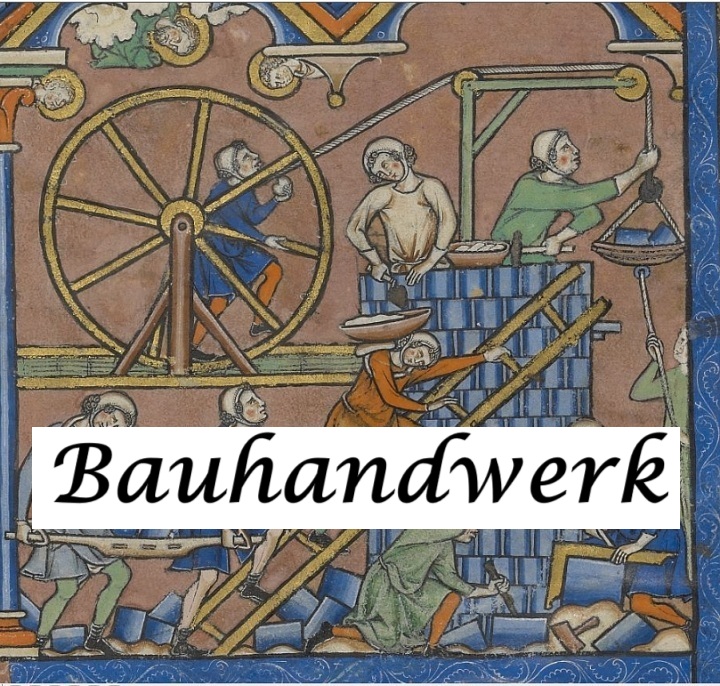

Mit Säge und Beil verwandelten Zimmerleute die runden Stämme in eckige Kanthölzer. Vor allem die Verbindungsstellen, im Fachjargon Verblattungen und Verzapfungen genannt, erforderten Geschick. Sie mussten exakt passen, damit das Haus auch stehen blieb. Wie einen Bausatz legte man am Zimmerplatz die Balken als Muster zusammen und nummerierte die Hölzer. Am Bauplatz richtete man diese auf (daher das Richtfest) und befestigte die Verbindungen durch hölzerne Nägel. Die Gefache, die Zwischenräume der Hölzer, die dem Fachwerk ihren Namen geben, füllte man mit einem Astgeflecht und mit Lehm aus.

Für Burgen und Stadtmauern, deren Hauptaufgabe der Schutz war, arbeiteten Maurer und die Helfer (Männer UND Frauen) mit Steinen und Mörtel. Wuchsen die Mauern über Brusthöhe, kamen Auslegegerüste und Hebevorrichtungen für das Material zum Einsatz. Für Auslegergerüste mauerten die Bauleute in Abständen von ca. 1,5 m Hölzer ein, die entweder nur auf einer Seite oder außen und innen aus der Wand herausragten. Sobald diese Hölzer durch darüber gemauerte Schichten belastbar waren, belegte man sie mit Dielen und nahm sie als Arbeitsplattform. Nach der Fertigstellung sägte oder schlug man die Hölzer ab. An einigen mittelalterlichen Bauten sind solche Rüstlöcher noch deutlich sichtbar. Kleine Quader wurden in Körben hochgezogen, große einzeln am Seil befestigt. Etwa um 1200 half die Steinzange dabei, deren Arme den Quader seitlich festklemmten. Damit sie sicher greifen konnte, mussten in die Quaderfronten Löcher geschlagen werden. Diese Zangenlöcher kennzeichnen noch heute mittelalterliches Mauerwerk. Mauertreppen und Erker wurden gleich mit hochgemauert. Maurer und Zimmerleute arbeiteten sozusagen Hand in Hand.

Das Wohnen im Mittelalter gestaltete sich je nach Schicht und Vermögen unterschiedlich. In Band 1 meiner Henkersweib-Reihe wohnten Runhild und Meinulf in einem 1-Zimmer-Apartment: Bett, Kochstelle, Tisch mit Bank, Truhen und Regale. Später hatten sie ihr Gemach, klein und fein, im Burgmannenhaus ihres Vaters und teilten sich mit den anderen die Stube. Auch die Küche war separat und Runhild konnte sich eine Kammer für ihre Kräuter einrichten. In Band 3 leben sie in einem Haus mit einem anderen Paar und Gesinde, sozusagen als Wohngemeinschaft. Unten wohnen die Bediensteten, im oberen Geschoss die Edlen. Die Küche verfügt über einen in den 1230ern äußerst modernen Kachelofen, der die Stube mit erwärmt. Oft lese ich, dass in Bauernhäusern alle in einem Raum lebten. Nun, was spricht dagegen, dass Zwischenwände aus Flechtwerk mit Lehm eingezogen waren? Also ich kann mir das sehr gut vorstellen.